Ситуация с контрафактными и другими видами сфальсифицированных товаров на рынке ЕАЭС усложняется. К началу второго полугодия фактическая совокупная доля такой продукции на потребительском рынке ЕАЭС оценивается минимум в 25-30%. Рост поставок и сбыта этой продукции, в том числе небезопасной для здоровья, наблюдается практически во всех странах Союза. Особенно в России ввиду географической обширности российского рынка.

ЕЭК и правительства стран-участниц принимают ряд мер по исправлению ситуации, но несколько запоздало: многие из них могли быть реализованы гораздо раньше, то есть на опережение текущего положения. К слову, «Ритм Евразии» писал об этом еще в 2016 году.

Как отмечалось на заседании Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК, состоявшемся в первой декаде сентября, в странах ЕАЭС по итогам 2024 года выявлено не менее 6,6 млн контрафактных товаров. Зафиксировано 1465 нарушений в сфере интеллектуальной собственности. В сравнении с 2023 г. объем контрафакта и в целом фальсификата на рынке ЕАЭС в 2024-м возрос почти на 15%. Причем в Белоруссии рост подделок составил 1,8 раза.

Эти данные приведены в отчете ЕЭК «О мониторинге правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2024 год». В ходе того же заседания, как и в упомянутом отчете отмечено, что означенная тенденция пока не преодолена и имеется риск её усиления.

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов обратил внимание, что наиболее часто и в растущем ассортименте подделывают/фальсифицируют товары, пользующиеся массовым потребительским спросом. Антирейтинг «возглавляют разнообразные товары повседневного спроса: одежда и обувь, бытовая техника, автозапчасти, парфюмерия и косметика. Именно эти категории наиболее уязвимы».

Например, фактическая доля фальсификатов в обороте в ЕАЭС парфюмерии-косметики профильным экспертным сообществом оценивается почти в 40%; изделий легпрома (включая одежду и обувь) – свыше 30%; пищепрома – не менее 30%; химпрома – не меньше 25%; бытовой техники, автозапчастей и смежной продукции – по 25-30%. До 60% объема эрзац-товаров приходится на российский потребрынок.

Развитие негативных трендов в этой сфере не в последнюю очередь связано с высоким спросом на эрзац-продукцию. Она дешевле подлинных изделий минимум на 15-25%, а иногда этот показатель доходит до 35% и даже выше (в общем реестре таких изделий - трикотаж, одежда и обувь, готовая продукция АПК, парфюмерия-косметика, бытовая техника, малогабаритное оборудование). Высокий же спрос здесь обусловлен и низкой платежеспособностью до 70% всего потребсообщества в ЕАЭС-регионе, то есть большей его части.

Потому и пользуется приоритетным спросом, прежде всего, демпинговая, то есть недорогая продукция. А касается это не только потребителей-граждан, но и производителей в сферах закупки/переработки сырья и его полуфабрикатов или компонентов, особенно в легпроме, пищепроме, парфюмерно-косметической отрасли, ряде отраслей химпрома (включая, например, фармацевтику), лесопереработке (изготовление мебели и ее компонентов). Соответственно, переход на поддельные, а значит, дешевые виды сырья и полуфабрикатов или комплектующих неизбежно ведет к сфальсифицированной конечной продукции. Увы, зачастую небезопасной для здоровья.

Ассортимент фальсификатов в ЕАЭС пока не сокращается

Что касается внешнего фактора, влияющего на уровень заполненности рынка ЕАЭС фальсификатами, основными их поставщиками в 2024-м и первом полугодии с. г. были Китай (не менее 60%), Южная Корея, ОАЭ, США, Германия и Грузия (в последнем случае это почти исключительно реэкспорт). Участвуют в означенных поставках еще не менее 15 стран. Например, в Белоруссию поставки фальсификатов «монополизированы» Китаем – 99,6%.

Обширность потребрынка ЕАЭС, особенно, повторим, российского – главный стимул притока сфальсифицированной, как правило, демпинговой (то есть удешевлённой) продукции. Тем более с учетом, как упоминалось, невысокого уровня платежеспособного потребительского спроса в Союзе. В то же время «фальсификаторы» стремятся побыстрее и максимальнее заполнить товарные ниши в РФ и Белоруссии, покинутые большинством западных компаний из-за за антироссийских и антибелорусских санкций.

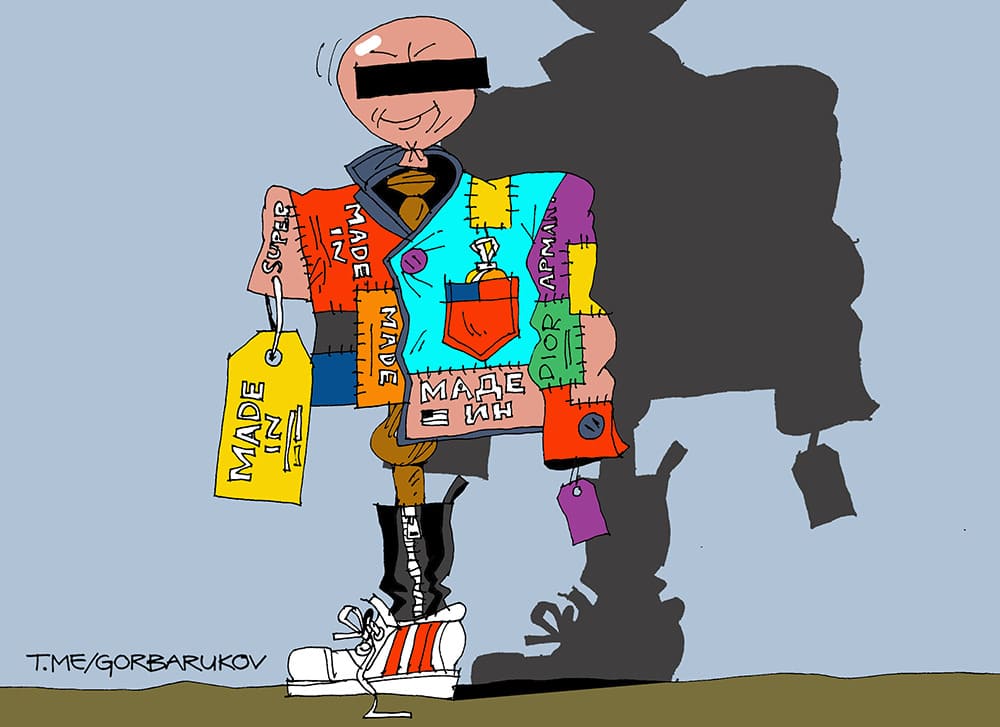

Ускорение процесса в данной сфере тем более значимо, что многие западные бренды уже частично возвращаются или завершают переговоры о возвращении в РФ и Белоруссию. Притом реестр этот уже весьма широкий: например, Hyundai, Samsung, LG (машино-судостроение-приборостроение); Ariston (бытовая техника); Nissan (авто-спецтехника); Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Uniqlo (текстильная продукция). И кстати, многие поставщики и изготовители фальсификатов, в том числе в ЕАЭС-ареале, используют «вывески» упомянутых и других брендов для привлечения потребителей не только низкой ценой.

Стимулирующие ввоз-cбыт подделок упрощенные формы межграничного контроля за продукцией, перемещаемой внутри ЕАЭС, уже который год отмечаются на правительственном, межправительственном уровнях, на экспертных форумах. Вдобавок между профильными инстанциями стран-участниц не согласован ряд вопросов по совместной межграничной прослеживаемости товаров «внутренних» и ввозимых. Фиксируются и факты подделок электронных маркировок товаров (маркировка «Честный знак»), притом такая маркировка, внедряемая с 2019-го, до сих пор полностью не введена в ЕАЭС.

В этой связи примечательно мнение гендиректора United Petrochemicals (РФ) Евгения Осипова: «Система цифровой маркировки «Честный знак», обязательная для производителей и импортеров горюче-смазочных материалов с 1 сентября 2025 г., не сможет полностью исключить дальнейшего попадания на рынок поддельных моторных масел. Особенно под зарубежными брендами по механизму параллельного импорта».

Напомним, что параллельный импорт в РФ-ЕАЭС, охватывающий минимум половину всего товарного ассортимента, осуществляется по упрощенной системе контроля страны происхождения товара, проверки его сырьевой начинки, подлинности товарного знака. Соответственно, как отмечает Е. Осипов, «импортер может завезти товар, промаркировать его «Честным знаком» (в том числе сфальсифицированным. – Ред.) и реализовать как оригинальный. Не подтверждая документально его подлинность».

Косвенно способствуют ввозу-изготовлению эрзац-товаров, как показывает практика, и решения ЕЭК о временном обнулении ввозных пошлин на какие-либо товары. Точнее, не столько сами эти решения, сколько упоминание в таких документах, что данный товар в ЕАЭС вообще не производится или производится в недостаточном объеме. Если поподробнее, только в конце 2023 г. – середине с. г. было 6 решений о временных нулевых пошлинах, действующих поныне: «на пюре из бананов, манго, киви, нектаринов, а также персиков, абрикосов и груш»; «на отдельные виды комплектующих для ручных электроинструментов»; «на оксиды титана»; «на ткани для производства ковровой продукции»; «на ввоз сливочного масла в Республику Армения и Российскую Федерацию» 2 тыс. т и 25 тыс. т (по 15 июня с. г. включительно); «на ввоз мяса КРС для промышленной переработки в ЕАЭС в 2025 году» * для РФ в 100 тыс. тонн.

В решении Коллегии ЕЭК 10 сентября отмечены рекомендации для предотвращения роста фальсификатов в Союзе в расчете на конкретное принятие и реализацию этих мер. Повторим, давно востребованных. Это «выработка согласованных подходов к пресечению нарушений в сети Интернет; создание поискового сервиса для проверки объектов промышленной собственности; запуск единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности; введение системы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС». Кроме того, рассмотрена «возможность организации электронного информационного обмена между таможенными органами и изменений в Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе».

Меры, что и говорить, актуальные. И пора бы не ограничиваться рекомендациями по их внедрению. Суть успешного противодействия фальсификатам – это комплексное правовое, административное и общеэкономическое взаимодействие стран ЕАЭС, включая их согласованную внутри- и внешнеэкономическую политику.

К слову, в вышеупомянутом отчете ЕЭК отмечена «утрата органами внутренних дел РФ возможности применять меры административной ответственности в сфере интеллектуальной собственности. По мнению экспертов комиссии, это снижает эффективность борьбы с подделками на внутреннем рынке». Для белорусских потребителей это означает «повышенные риски приобретения поддельных товаров на российских маркетплейсах». Официальных комментариев с российской стороны пока не последовало.

_____________________________

Рис: А. Горбаруков