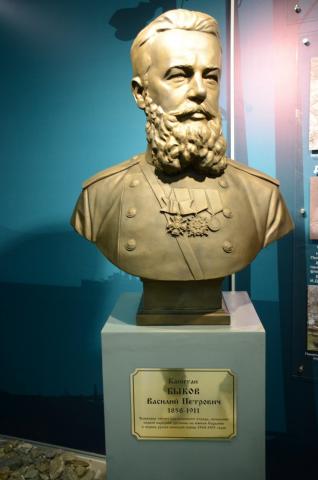

Василий Петрович Быков – полузабытое имя на скрижалях российской истории, зато оно неплохо сохранено на карте географической. Этот скромный офицер, командуя партизанским отрядом, прекрасно проявил себя во время обороны Сахалина летом 1905 года: нанёс японцам существенный урон, а потом сумел вывести своих людей с оккупированной врагом территории. Деяния Быкова, проявившего себя в качестве незаурядного военачальника, заслуживают того, чтобы он остался в памяти потомства, и эта статья призвана хотя бы частично восстановить справедливость в его отношении.

Его выбрала судьба

Если сейчас кто-то и помнит Василия Быкова, то только благодаря роману «Каторга», написанному в 1985-87 гг. известным советским писателем Валентином Пикулем. Бравый офицер показан там, как и было в реальности, настоящим героем, но, увы, Пикуль, рассказывая про Быкова, допустил ряд существенных биографических неточностей. В оправдание романиста, впрочем, можно отметить, что до позднейших поколений дошло не так уж много информации о капитане Быкове. Тот обладал незначительным чином; добросовестно, но ничем особо не выделяясь, тянул служебную лямку и неудивительно, что рядом с ним не нашлось биографа, запечатлевшего для потомства мелкие детали судьбы Быкова.

Итак, что нам достоверно о нём известно? Василий Петрович родился 16 декабря 1858 года в Черниговской губернии. Будущий герой сахалинской обороны появился на свет в многодетной дворянской семье – он был пятым ребёнком и имел 13 братьев и сестёр. Юный Вася избрал себе судьбу солдата и осуществил свой выбор решительным поступком: 23 июля 1876 года вступил в армию рядовым на правах вольноопределяющегося третьего разряда. Приказом по войскам 33-й пехотной дивизии № 543 юного Быкова зачислили на службу в 131-й пехотный Тираспольский полк. В 1876 году способный юноша был откомандирован в Киевское пехотное юнкерское училище для прохождения курса. 7 декабря 1877 года Василия Петровича произвели в унтер-офицеры. С ноября 1878 года Быков – старший унтер-офицер. 1 января 1879 года по окончании курса наук по второму разряду он был произведён в портупей-юнкера с переводом в 131-й пехотный запасной батальон.

Впоследствии Быков ушёл в запас и посвятил себя мирным делам. Однако с 21 июля 1900 года по случаю мобилизации войск Сибирского округа Василий Петрович оказался призван из запаса на действительную службу. Его зачислили в иркутский Сибирский пехотный полк, в рядах которого он состоял по 21 октября. 6 февраля 1902 года высочайшим приказом по военному ведомству Быков был уволен из запаса в отставку подполковником с мундиром и пенсией.

Бюст Быкова в краеведческом музее г. Долинска

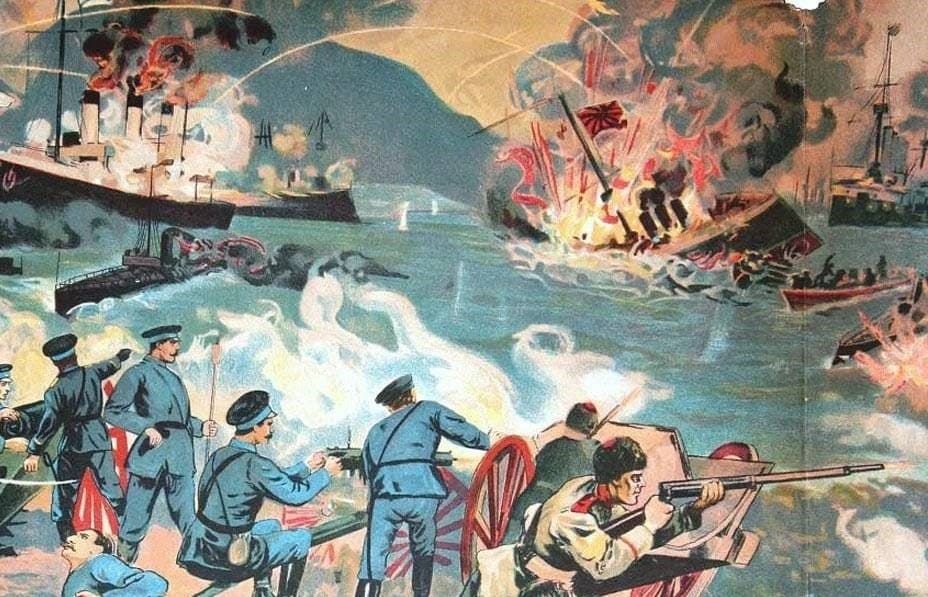

Впрочем, довольно скоро услуги добросовестного офицера вновь понадобились: в начале 1904-го стартовала война с Японией, практически сразу же принявшая для Российской империи весьма скверный оборот. У высшего начальства возникло смутное вначале беспокойство за судьбу острова Сахалин – ни для кого не было секретом, что японцы зарятся на эту территорию. И 22 января 1905 года Быкова командировали в распоряжение начальника штаба Приамурского военного округа для дальнейшей отправки на Сахалин.

Губернатор Сахалина Михаил Ляпунов со скорбью осознавал, что у него под рукой нет сил, достаточных для того, чтобы отразить японский десант, который наверняка будет очень многочисленным. Поэтому Ляпунов решил разделить своих солдат (среди которых было немало сахалинских каторжан, согласившихся воевать с японцами в обмен за свободу) на несколько отрядов. Этим подразделениям предписали сразу приступать к партизанской войне, ибо никаких иллюзий относительно возможности отбросить вражеский десант, не позволив ему овладеть сахалинской территорией, губернатор не питал. Среди тех, кому решено было поручить руководство данными формированиями, оказался и Быков. С марта по август 1905 года Василий Петрович – начальник 1-й дружины 5-го партизанского отряда на Южном Сахалине. Отряд дислоцировался у селения Найбучи (устье реки Найбы), севернее селения Дубки (ныне Стародубское).

Быков вполне понимал трудность поставленной перед ним задачи. Управление русскими войсками было крайне затруднено отсутствием телеграфа, телефона и достаточного количества конных. Стало быть, придётся рассчитывать не на мудрые указания начальства, а исключительно на собственные мозги. К началу боевых действий на Сахалине дружина Быкова насчитывала в своём составе 212 ополченцев – в основном крестьяне и бывший контингент местной каторги. Потом к ним прибавились ещё 44 человека из числа экс-сидельцев тюрьмы посёлка Галкино-Врасское (ныне город Долинск). Ещё 49 пришли из отряда капитана Якова Полуботко, который по факту сдал своих воинов в плен без боя в районе Лужков (Луговое). Однако часть людей Полуботко сдаваться наотрез отказались и позже влились в соединение Быкова.

Месть за Маркевича

Многое из того, что нам сейчас известно о действиях отряда Быкова, восстановил впоследствии краевед из села Углезаводск (прежде – Отрадное) Виктор Горобец. По его словам, когда Василий Петрович прибыл в Галкино-Врасское, там его встретил 27-летний Селиверст Маркевич: начальник местной тюрьмы, коренной островитянин. Он принёс горькую весть о том, что во Владимировке (нынешний Южно-Сахалинск) тамошние чиновники собираются капитулировать перед захватчиками. О том, что это решение обернётся кровавой расправой японцев над жителями Владимировки, чиновники предполагать не могли.

Получив такие вести, Быков логично предположил, что из захваченной Владимировки японцы двинутся на север, и принял решение преградить им путь. Он велел Маркевичу собрать небольшой отряд и уничтожить мосты по дороге от Владимировки до Галкино-Врасского. В Большом Такое (так раньше называлось село Сокол) Маркевич закупил лошадей, набрал местных жителей, а заодно привлёк плотников из своего ведомства в Отрадном. Они смогли разобрать с десяток мостов со стороны Галкино-Врасского. «В это время и произошло столкновение партизан с японцами. Их появление было неожиданным. В окрестностях нынешнего Сокола завязался бой. Партизаны Маркевича перебили очень много чужеземцев, но и сами погибли», – отмечает Горобец.

Сам Селиверст Маркевич в том бою не участвовал – незадолго до того он побывал на месте, дал подчинённым инструкции относительно разбора очередного моста, поручил руководить процессом унтер-офицеру и уехал в Галкино-Врасское: о том, что японцы совсем близко, он не подозревал. Когда японцы вступили в Галкино-Врасское, Маркевич спрятался, но его убежище выдали захватчикам местные жители – представители народа айнов из селения Малое Такое. Маркевича арестовали и собирались сразу же повесить. Но потом оккупанты передумали – несколько позже они расстреляли Маркевича вблизи села Сорокино рядом с нынешней Мицулевкой. Вместе с ним в расстрельном списке оказались работники госпиталя из Владимировки – эти факты Горобец отыскал в епархиальном архиве во Владивостоке. Осенью 2015 года Виктор Горобец и священник отец Вячеслав из Долинска установили в Соколе памятный знак в честь партизан Маркевича – металлический крест с табличкой.

По мнению Горобца, если бы не отряд Маркевича, японцы, вооружённые пушками, не дали бы уйти отряду капитана Быкова. «Очень давно о нём (Маркевиче. – Авт.) рассказывала мне одна старушка, дочь польских каторжан. Они при японцах жили на территории нынешнего Новоалександровска. Отец её поехал с охотниками в район Большого Такое осенью 1905 года. В тайге наткнулись на тела партизан, которые погибли в бою с японцами. Забросали находку ветками и травой, позже хотели похоронить погибших, как подобает. Но когда приехали, увидели – все останки новые хозяева острова сожгли», – объясняет Горобец. Он искал то место с 2003 по 2015 год. Удалось найти гильзы от японской винтовки «Арисака» и русской берданки, печать от патронного ящика Сесторецкого завода, а также нательный крестик, обгоревшие сапоги… Анализ сажи показал, что это остатки сожжённых костей…

Что касается Быкова, тот после гибели отряда Маркевича устроил японцам засаду в Романовском (сейчас село Октябрьское). Бой был долгий: у противника там погибло 18 кавалеристов вместе с командиром. Единственный японец, уцелевший в той стычке, прибежал в ближайшее село Никольское, сообщил своим. Однако новый японский отряд, двинувшийся на Быкова, тоже попал в засаду – Василий Петрович устроил её в ущелье близ лесозавода (сейчас окраина села Быков). Состоявшийся там бой был проигран оккупантами, что называется, «всухую». Сохранились сведения, что тогда было убито 150 японцев. Потери партизан – двое погибших, один раненый, один пропавший без вести.

Отступили с честью

Понеся серьёзные потери, подданные микадо поняли, что для того, чтобы раздавить отряд Быкова, им понадобятся крупные силы. Враг собрал до 2 тыс. человек, подтянул лёгкую артиллерию. Понимая, что японцы готовят мощный удар, Быков решил идти навстречу батальону штабс-капитана Сомова, который направлялся на помощь его дружинникам. Но на полпути Сомов получил приказ губернатора Сахалина Ляпунова вернуться в селение Онор и сдаться, что он и сделал. Японцы в районе подвесного моста через реку Найба оставили письма, в которых предлагали Быкову сдаться, но он ответил решительным отказом. Быковцы перевалили по Найбе через хребет Шренка, вышли на реку Атасан (сейчас Фирсовка). Оказалось, что в устье Атасана в айнских юртах прячутся 13 японских разведчиков, их партизаны уничтожили.

Далее быковцы двинулись по морскому берегу в сторону селения Серорока (нынешнее Взморье). Там они увидели японский баркас, вёзший боеприпасы и провиант. С баркаса отряд обстреляли; партизаны ответили столь удачно, что неприятельское судёнышко взорвалось. В Серорока Быков узнал от телеграфиста потрясшую его новость: губернатор Сахалина сдался сам и велел сложить оружие всем партизанским отрядам. Но этом, по сути, борьба за Сахалин и окончилась. Быков, будучи истинно русским офицером, следовать губернаторскому примеру категорически не пожелал. Главной его задачей стало спасение доверившихся ему людей.

28 июля, дойдя до поста Тихменевского (близ устья реки Поронай на юго-восточном побережье острова), Быков посадил свой отряд на отбитые там у японцев лодки-кунгасы. На них он собрался, обогнув Сахалин с севера, добраться до Николаевска (ныне Николаевск-на-Амуре). Они проплыли достаточно далеко, однако возле Ныйского залива их прижало к берегу штормом. Поэтому решено было лодки оставить местным жителям – нивхам, а до западного побережья Сахалина добираться сухим путём. «Из числа нивхов наняли проводника, заплатили десять рублей (приличные деньги для того времени) и отдали ружье», – повествует Виктор Горобец.

В течение семи суток они шли через горные хребты и буреломы вплоть до мыса Погиби (в северо-западной части острова Сахалина, на берегу Татарского пролива). Там к отряду присоединились шесть офицеров и около двух десятков дружинников из северной группы русских войск на Сахалине, также не пожелавших сдаваться врагу. Выросшее численно подразделение дошло до селения Танги, откуда Быков отправил посыльных на лодке через Татарский пролив с пакетом в Николаевск. Оттуда прибыло судно и 23 августа 1905 года эвакуировало героический отряд на материк.

Василий Быков вывел с Сахалина 203 человека. Погибли же в боях и умерли 54 дружинника из числа «быковцев». Общий путь дружины от Найбучи до Танги составил около 900 километров. С разрешения командования Быков отбыл с отрядом в Хабаровск. Приказом от 7 ноября 1905 года он был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

После выхода в отставку Василий Петрович вернулся домой. Для его супруги Марии Панфиловны (у них было двое общих детей) возвращение мужа стало неожиданностью: от него давно не поступало никаких вестей. За это время женщина повторно вышла замуж, и Быков не стал разрушать новую семью. Он уехал к боевому другу в Забайкалье, где и поселился. Погиб Василий Петрович в 1911 году в ходе охоты при не вполне выясненных обстоятельствах.

Ныне его имя присутствует на географической карте. В честь отважного партизана был наименован посёлок Быков (в Долинском районе Сахалинской области). Что характерно, это название было дано 15 октября 1947 года указом Президиума Верховного совета РСФСР, отметившего тем самым заслуги героя той стародавней войны. К тому времени южный Сахалин уже два года как был отвоёван у японцев после сорокалетней оккупации – СССР вернул потерю, понесённую царской Россией.

Также в горный массив Сусунайского хребта (на юго-востоке Сахалина) входит гора Быкова высотой 954 метра. На юго-восточном побережье Сахалина есть мыс Быкова, а на реке Найба – Быковские пороги. Хочется надеяться, что люди, живущие в тех краях, знают о человеке, чьё имя носят эти географические объекты…