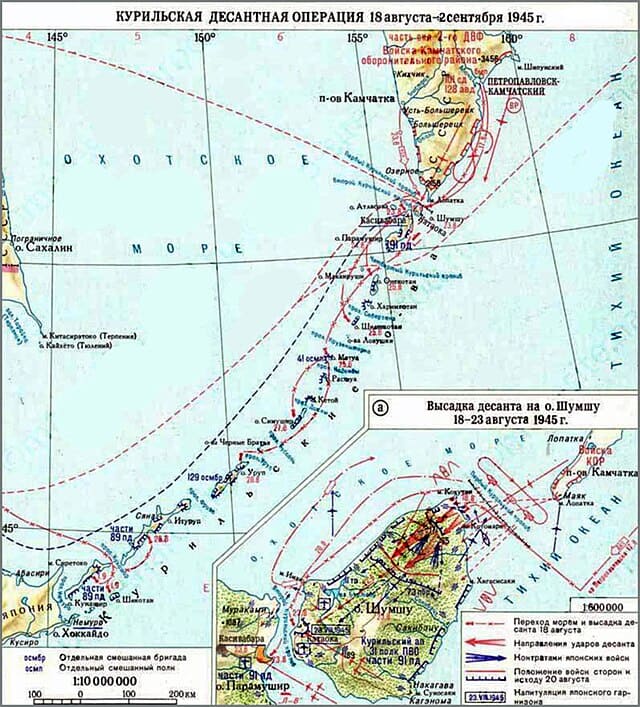

Восемьдесят лет назад советские армия и флот провели Курильскую операцию: они вышибли японцев с архипелага, ныне представляющего собой юго-восточные рубежи Российской Федерации. Эта оказалась последняя десантная операция Второй мировой войны. Она представляет большой интерес, ибо наши вооружённые силы показали свою способность успешно высаживать десанты даже на отдалённых островах, наносить удары по врагу в условиях не только морских, но и океанских акваторий. А Курилы и по сей день играют огромное значение для нашей страны как с экономической, так и с оборонной точки зрения.

Крепкий орешек Шумшу

Курильские острова вошли в состав России ещё в XVIII веке. Однако на них начала претендовать и Япония, все сильнее проявлявшая захватнические устремления. В 1875 году Санкт-Петербург согласился заключить с Токио глубоко спорный договор, разменяв Курилы на Сахалин, на который японцы тоже претендовали. Но в начале 1904 года Япония сама отвергла все заключённые ранее договора, напав на Россию. По итогам крайне удачных для них боевых действий японцы отняли у Российской империи южную часть Сахалина, ознаменовав начало своей оккупации зверствами по отношению к мирному населению.

В августе 1945-го Советский Союз, верный союзническому долгу, начал военную операцию против императорской Японии. Она была направлена не только против этого стародавнего врага, но и на упрочение позиций СССР в послевоенном мире. На тот момент для советского военно-политического руководства не было секретом желание руководства США взять Курильские острова под свой контроль. Вторая мировая война стремительно приближалась к концу: формально СССР и США ещё оставались союзниками, но отношения уже стремительно портились. Администрация нового президента Гарри Трумэна, члена Демократической партии, все более явственно обнаруживала свою враждебность по отношению к Советскому Союзу. С занятием Курил американцы получили бы контроль над Охотским морем, заперли бы выход из него для советского флота, могли бы грозить Камчатке и Сахалину. Отдавать столь важную стратегическую позицию «звездно-полосатым» нельзя было ни в коем случае!

Курильская операция началась с высадки десанта на острове Шумшу, являвшемся главным опорным пунктом японцев на севере архипелага. Порфирий Дьяков, в ту пору командир 101-й стрелковой дивизии, размещённой на Камчатском полуострове (а именно ему поручили руководить десантом на Шумшу), вспоминал: «Я достал из сейфа "Географическое описание островов Курильского архипелага", дополненное данными нашей военной разведки. Вот что там пишется: "Суровая земля, голый гранит. Берег высок, обрывист. Дикая природа. Угрюмый остывший северный остров – это и есть Шумшу – головной остров Курильского архипелага. Самые высокие точки над уровнем моря (высоты 165,0; 168,0 и 171,0), поднимаются над его берегом как сторожевые башни. Разведкой установлено, – говорилось далее в "Описании", – что японцы за последние 10 лет сильно укрепили Шумшу, ему придается значение головного бастиона. Ключевые высоты его усажены дотами, амбразуры которых механически закрываются броневыми плитами. Доты соединены подземными ходами сообщения, траншеями и лисьими норами, прорезанными в камнях. Окопы и пулеметные гнезда опутаны колючей проволокой».

Действительно, надо сказать, что укрепили самураи остров на совесть, ибо всегда предполагали, что им придётся оборонять Шумшу. Там у противника располагались 14 тыс. человек, 60 танков, 27 артиллерийских дотов, 310 пулеметных дотов, около 200 дзотов. Сильный гарнизон дислоцировался и на соседнем острове Парамушир – тамошние части пребывали в готовности усилить в случае необходимости гарнизон Шумшу. Достаточно многочисленные подразделения пребывали на Матуа, Урупе, Итурупе, Кунашире и других островах архипелага. Всего японцы сосредоточили на Курилах 80 тыс. солдат и офицеров, оборудовали девять аэродромов и посадочных площадок, рассчитанных на 600 самолётов.

Советское командование, в ударном темпе разрабатывавшее план Курильской операции, прекрасно осознавало, что проводить её придется в крайне сложных погодных условиях. Из опыта прошлых боев было понятно, что советским десантникам придется столкнуться с яростным сопротивлением подданных микадо. Не исключались и технические сбои: выход из строя средств связи (что и случилось в действительности в ходе взятия острова Шумшу), проблемы с выгрузкой техники…

Операция началась с того, что 18 августа 1945 г. в 02:35 береговая батарея № 945, располагавшаяся на камчатском мысе Лопатка, обстреляла японские позиции на Шумшу.

В бой идут японские танки

Японцы не подозревали, что корабли с советскими войсками уже вышли из Петропавловска-Камчатского. «Флагман находился в 20 милях юго-западнее полуострова (Камчатки. – Авт.), круто повернув вправо, лёг курсом на остров Шумшу. Слева от него проносились на высокой скорости, оставляя бурлящие следы, юркие катера "морские охотники". Высоко в небе рокотали моторы истребителей ПВО. Впереди и позади вырисовывались силуэты транспортов, десантных судов и сторожевых кораблей. Десант вытянулся в длинный кильватер и уверенно лег на юг. Это была величавая картина. Думалось: "Скоро вся эта армада всей своей могучей силой обрушится на врага. Да разве устоит перед ней самурай?!" – последнюю фразу, незаметно для себя, я произнёс вслух», – рассказывает Дьяков.

Очень удачно на море упал густой туман, и потому японские наблюдатели далеко не сразу заметили многочисленные десантные суда, устремившиеся к Шумшу. Первыми на остров высадились в 04.22 1363 воина под командованием заместителя командира 138-го полка 101-й стрелковой дивизии майора Петра Ивановича Шутова, а в 6:30 началась высадка основных сил этого полка. Две японские батареи открыли огонь по приближающимся судам. Многие суда из-за перегрузки не смогли подойти вплотную к берегу: людям пришлось высаживаться в воду на двухметровой глубине при температуре +4°C. Надувные лодки применить было не так-то легко: их рвали осколки японских снарядов. Два десантных судна загорелись, три получили пробоины. Катер ПК-8, уже успешно высадивший десантников, от вражеского огня загорелся: его командир Николай Федченко погиб.

Советских морских пехотинцев, высадившихся на Шумшу, встретил японский 11-й танковый полк. К счастью, в распоряжении самураев были лишь лёгкие и средние танки, броня которых вполне поддавалась противотанковым ружьям: удалось подбить семь машин. В 14:00 японцы бросили в горнило боя ещё до 40 танков. Впоследствии майор Шутов так вспоминал этот драматический момент: «Миномётчики, пулемётчики и автоматчики только и ждали сигнала для открытия огня по пехоте врага. Расчёты противотанковых ружей роты капитана Дербышева приготовились к стрельбе по танкам. Каждый боец подготовил связки гранат». Была открыта шквальная стрельба. Шутов тоже схватил автомат и бил по пехоте, идущей за танками. За несколько минут шесть японских танков вспыхнули, но остальные приближались. В одном из них в открытом люке сидел японский полковник с развёрнутым знаменем в руках. Его сразила очередь из автомата Шутова: как позже выяснилось, он «срезал» Икеда Суэо, главу 11-го танкового полка. Потеряв семь машин, японцы откатились. Следующая их контратака оказалась столь же безуспешной.

В свою очередь, японский офицер Синода Тамио из 11-го танкового полка тоже поделился своими сумбурными воспоминаниями: «Наша танковая группа ворвалась во вражеские позиции с восточной стороны высоты Нантайсан. Обзор изнутри машины был ограничен. Высунувшись из башни, я высматривал прячущихся врагов. Как только между кустами кедрового стланика и ольхи я замечал чёрные фигурки вражеских солдат, я давал стрелку указание на цель и открывался огонь.

Вдруг в задней части башни рядом с отделением для хранения снарядов возникла вспышка. Это было попадание пули. Если бы туда ударил снаряд, танк взорвался бы вместе со мной. Из тумана по бокам от танков стали появляться вражеские солдаты. Они подбирались слишком близко, и пулемет было использовать нельзя. Я стрелял из пистолета и убивал их. Находящийся рядом со мной капитан 2-й танковой роты Мияке Йошито тоже высунулся из башни и отстреливался из винтовки, но ему в левый глаз попала пуля из противотанкового ружья…»

Синода Тамио сообщает, что советские солдаты, захватив вырытые японцами окопы, использовали противотанковые ружья для стрельбы по танкам. «Если говорить о противотанковых ружьях, то стоит сказать, что много японских танков было подбито. Из подбитых танков выскакивали танкисты с мечами, винтовками и пистолетами, которые вступали в рукопашный бой с советскими солдатами. Советский солдат забрался на подбитый танк и кинул гранату в открытый люк. Японский солдат в танке тут же схватил эту гранату и выкинул обратно. Граната вылетела в сторону советского солдата и взрывом его убило. Между выдергиванием предохранительного кольца из гранаты и взрывом проходит несколько секунд», – пишет японский офицер.

Парад капитуляций

Двое советских морских пехотинцев (Дерзовенко и Смолин) совершили поразительную вещь: смогли захватить и завести вражеский танк! Командир пулемётного взвода батальона морской пехоты Анатолий Журавлёв свидетельствует: «На самой высоте останавливается танк, до которого от нас было уже недалеко, открывается люк, из него высовывается наш матрос. Улыбаясь, он помахал нам бескозыркой, после чего закрыл люк, и танк скатился к подножию. Это придало нам сил и вдохновения. Мы сделали ещё один бросок и выбили японцев из следующей траншеи».

На Шумшу совершили свой бессмертный подвиг моряки Николай Вилков и Пётр Ильичев. Наши воины несколько раз безуспешно пытались взять высоту 171, где находился бетонный дот, яростно «отплёвывавшийся» пулемётным огнем. Под огонь попал взвод старшины первой статьи Вилкова: моряки залегли. Тогда раненый командир подполз к доту и закрыл собой амбразуру. Воины поднялись в атаку, но в эту минуту ударил пулемёт из второй амбразуры. Спасая товарищей, её закрыл собой Ильичёв. Оставшиеся моряки уничтожили дзот гранатами…

Подвиг самопожертвования Николая Вилкова и Петра Ильичева

Бои на Шумшу продолжились до 23 августа, когда японский командующий на северных Курилах генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки капитулировал со всеми своими подчиненными. Всего на Шумшу сдались свыше 12 тыс. человек: добычей победителей стало большое количество оружия разных видов, от гаубиц и танков до винтовок. В тот же день, 23 августа, сдался гарнизон острова Парамушир: там без сопротивления сложили оружие около 8 тыс. солдат и офицеров. Советские потери на Шумшу составили 539 человек убитыми и 1028 ранеными.

На плечи капитана 1-го ранга Дмитрия Пономарева, руководителя Петропавловской военно-морской базы, уже успешно справившегося с организацией десанта на Шумшу, легли обязанности по скорейшей доставке десантных партий и на прочие части архипелага. Корабли и суда Камчатского оборонительного района, только что участвовавшие в битве за Шумшу, действуя при штормовой погоде и частых туманах, 25 августа высадили десантников на острова Анциферова, Маканруши и Онекотан: тамошние гарнизоны положили оружие без боя. Двумя днями позже точно так же поступил и гарнизон острова Матуа. А вот вояки, находившиеся на острове Симушир, успели сбежать в Японию. На тот момент японцы успели осознать безнадёжность своего положения и бесперспективность сопротивления.

Высадкой на Южных Курилах руководил вице-адмирал Владимир Александрович Андреев, только что проведший операцию по десантированию на занятую японцами часть Сахалина. 25 августа десант был высажен в сахалинский порт Отомари (Корсаков), откуда корабли Андреева, взявшие на борт части 355-й дивизии (из 87-го стрелкового корпуса 16-й армии), 113-ю стрелковую бригаду и артиллерийский полк, устремились к острову Уруп. Непосредственно высадкой там руководил капитан 1-го ранга Иван Степанович Леонов. Хотя на Урупе находились главные силы японской 129-й пехотной бригады во главе с её командиром генерал-майором Нихо Сусуми, они 28 августа подняли руки перед 344 советскими десантниками. В тот же день на острове Итуруп капитулировали основные силы 89-й пехотной дивизии (13 500 солдат и офицеров) – они сдались сразу же, как только на Итурупе высадились 1079 советских воинов.

1 сентября суда с десантом прибыли на Кунашир и Шикотан: японцы капитулировали и там. В последующие несколько дней советские флаги взвились над островами Хабомаи, Анучина, Юрий, Зеленый, Полонского. Самым последним 4 сентября сдался гарнизон островов Тодо (ныне Осколки). Всего на южных Курилах перед советскими войсками капитулировали около 20 тыс. японских солдат и офицеров. Всего же на Курилах оказалось пленено 50 442 японских солдат и офицеров, в том числе четыре генерала, а ещё около 10 тыс. человек успели сбежать…