Схожие проблемы есть и у других стран ЦА. Например, в Узбекистане крупные иностранные предприятия представлены в различных секторах, включая международный ретейл и промышленность, а зарубежные инвестиции, в том числе из Китая, активно привлекаются в металлургию и горнодобычу, что ведет к увеличению экологических проблем в стране. Ежегодно Государственная инспекция экологического надзора республики вносит тысячи предписаний и штрафов различным компаниям за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды. По официальной статистке, только за первое полугодие 2025 года предприятия Узбекистана причинили окружающей среде ущерб на более чем $24 млн, а из-за проблем с загрязнением воздуха в конце июля в свободной экономической зоне «Навои» были остановлены 23 предприятия, среди которых особенно отличились Sogda Kimyo Zavod, Ferrosplav и Zarafshon Industrial Technology.

Таджикистан также страдает от проблем с экологией, что во многом связано с деятельностью промышленных предприятий, значительная часть из которых работают в связке с иностранным капиталом, в том числе из Китая. Самыми опасными отраслями с точки зрения вреда окружающей среде здесь являются добывающая и обрабатывающая промышленность, на которые приходится порядка 80% заводов и фабрик республики (322 и около 3000 соответственно из почти 3 500 от общего числа промпредприятий). Крупными иностранными компаниями, работающими в Таджикистане, являются итальянская компания Salini Impregilo, занимающаяся строительством Рогунской ГЭС, и китайская CNPC, участвующая в разведке и добыче углеводородов. Также в нефтегазовом секторе представлена французская Total.

Помимо того, крупные иностранные компании, влияющие на окружающую среду в Таджикистане, работают и в горнодобывающем секторе, в первую очередь в добыче золота. Например, совместное таджикско-китайское предприятие «Зарафшон» является одним из крупнейших золотодобытчиков страны (около 70% всего золота, добываемого в Таджикистане). И все они так или иначе вносят свой вклад в разрушение экологии республики. Поэтому неслучайно только за первые шесть месяцев текущего года в стране было выявлено свыше 9 тыс. нарушений экологического законодательства.

Информация о ситуации с экологией в Туркменистане крайне скупа из-за специфики политического устройства страны. Однако с учетом особенностей экономики данной республики, сосредоточенной на нефтегазовом секторе, нельзя сомневаться в том, что и здесь проблемы с окружающей средой также имеются и связаны не только с деятельностью государственных компаний, но и иностранных инвесторов, которые в последние годы все чаще стали появляться на туркменской земле. Например, в 2024 году власти страны отчитались, что на 110% выполнили план по привлечению иностранных инвестиций, освоив $11 млрд за счет всех источников финансирования. Это говорит о том, что интерес зарубежных компаний к Туркменистану только растет, а с этим в республике будет нарастать и экологическая нагрузка.

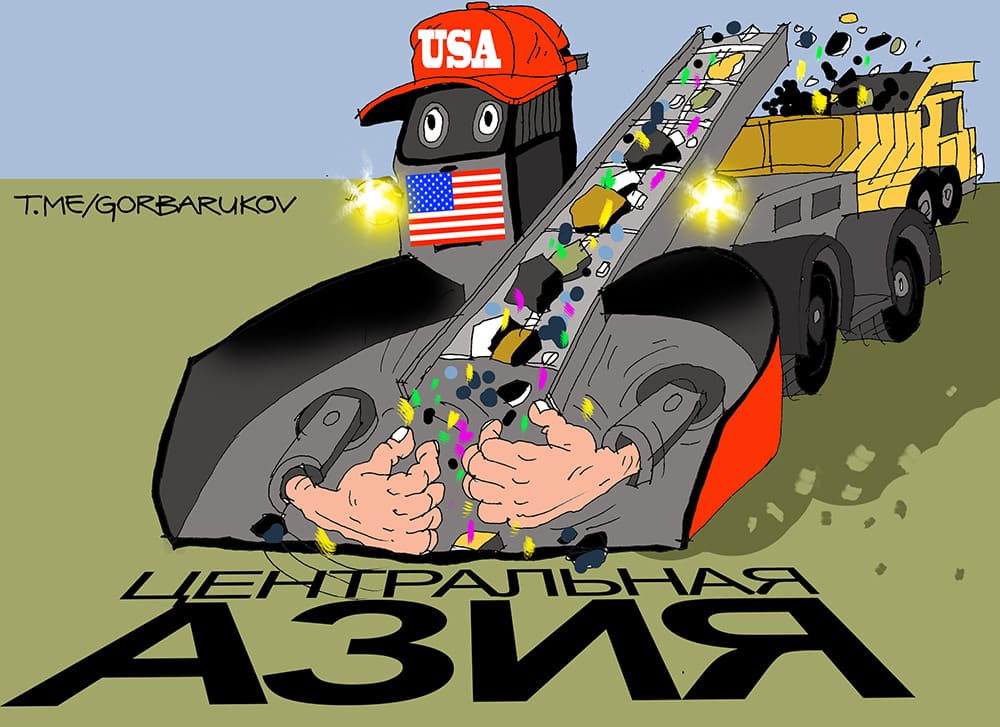

Стоит заметить, что формально Запад и контролируемое им международное сообщество на протяжении последних десятилетий заботится о том, чтобы сохранить и даже улучшить экологию в Центральной Азии. Для этого разрабатываются самые различные программы, создаются организации контроля, придумываются новые экологические стандарты, которые, правда, не исполняются западными корпорациями в развивающихся странах, и пр. Однако при ближайшем рассмотрении США, Великобритания, ЕС и их партнеры всегда использовали природоохранную тематику для того, чтобы навязывать другим государствам условия внешнего финансирования, через которое стремились получить контроль над их природными ресурсами.

Например, из развивающихся стран, в том числе ЦА, постепенно вытеснялись национальные предприятия из добывающих и перерабатывающих проектов под предлогом наличия у западных корпораций «уникальных зеленых технологий». При этом компании стран ЕС, США или Великобритании, как правило, предпочитают создавать высокотехнологичные предприятия у себя на территории, а все «грязное» производство оставлять в других регионах. Дополнительно ко всему различные международные экологические организации, проекты, стандарты и пр. уже давно превратились в удобный инструмент, через который Запад умело влияет на гражданское общество в развивающихся странах, продвигая нужную себе политическую повестку дня, а в ряде случаев и организовывая протестное движение.

Можно, например, вспомнить о том, как еще в 2001 году появился Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) со штаб-квартирой в Алматы. Данная организация создавалась при непосредственном участии и финансировании печально известного Агентства США по международному развитию (USAID*), которое за годы своего существования было причастно ко многим государственным переворотам и «цветным революциям». Причем за все время работы РЭЦЦА особого практического эффекта в сфере защиты окружающей среды достигнуто не было, а новый всплеск интереса Вашингтона к данной структуре в 2019 году «неожиданно» совпал с принятием Белым домом новой стратегии в Центрально-Азиатском регионе, где говорилось, что «тесные отношения и сотрудничество с пятью странами будут способствовать продвижению американских ценностей и служить противовесом влиянию региональных соседей».

После начала специальной военной операции на Украине и ускорившихся изменений в политической и экономической обстановке в Евразии США только активизировали свою деятельность в регионе. Например, в 2024 году при формальном участии ООН американские власти стали главными помощниками странам ЦА в управлении водными ресурсами за счет внедрения своих цифровых технологий. Так, при содействии все того же USAID в Туркменистане на Каракумском канале была установлена первая система водоучета для измерения расхода воды, а в Киргизии на каналах Нарынской и Баткенской областей разместили ультразвуковые датчики.

Активизировались в регионе в последние годы и британцы, которые всегда считали Центральную Азию одним из инструментов давления на Россию. Так, в июле текущего года Великобритания создала Международный фонд по вопросам изменения климата в ЦА с целью «оказать поддержку пяти государствам региона в борьбе с негативными последствиями изменения климата», а также укрепления сотрудничества с местными организациями, такими как Международный фонд спасения Арала. Причем ранее британцев вопросы экологии в Центральной Азии практически не интересовали, а сегодня эта тема внезапно стала одной из важнейших в политической деятельности Лондона в регионе.

Необходимо отметить, что такая чрезмерная активность стран Запада и их компаний в последние несколько лет в ЦА имеет вполне объяснимые причины. С одной стороны, ЕС после 2022 года и начала санкционной войны против России оказался зависим от энергетических поставок из этого региона, контроль за которым стал просто необходим. С другой – в последние годы в мире резко вырос спрос на редкоземельные металлы, которым богата Центральная Азия (примерно 15-18% всех мировых запасов).

Например, в Таджикистане и Киргизии есть богатые залежи сурьмы, которые крайне необходимы США (более 60% американского импорта этого минерала шло ранее из Китая, который уже ограничил поставки). В начале 2025 года Казахстан объявил об открытии крупного месторождения редкоземельных металлов Куйректыколь в Карагандинской области, запасы которого изначально оценивались более чем в 935 тыс. тонн, а в сентябре стало известно, что оно может содержать до 28,2 млн тонн. Работы по выявлению новых залежей ведутся и в Таджикистане с Узбекистаном. Поэтому интерес Запада, оказавшегося отрезанным от редкоземельных металлов России и в ситуации постепенного сокращения поставок из Китая, к ресурсной базе стран ЦА на сегодня более чем очевиден.

В 2024 году исследовательская организация RAND Corporation, которая тесно связна с властями США, рекомендовала руководству западных стран содействовать «наращиванию добычи минеральных ресурсов и расширению производственных мощностей» во всех пяти странах Центральной Азии. Поэтому неудивительно, что еще в 2023 году в Нью-Йорке прошел саммит С5+1 (пять стран региона плюс США), в итоговой декларации которого была зафиксирована необходимость в диалоге по критически важным минералам, который начался в феврале 2024 года с целью «интеграции региона в глобальные цепочки поставок». Кроме того, в прошлом году в сфере добычи редкоземельных металлов Казахстан подписал меморандумы о взаимопонимании и соответствующие дорожные карты с Великобританией и ЕС, Узбекистан – с Евросоюзом и Соединенными Штатами, а Таджикистан заключил меморандум о сотрудничестве в горнодобывающей отрасли с датской компанией FLSmidth.

Это только подтверждает тот факт, что страны Запада намерены усилить свое присутствие в регионе в сфере добычи природных ресурсов. Однако в этой связи возникает закономерный вопрос – приведет ли деятельность западных инвесторов к устойчивому экономическому росту стран ЦА или еще больше усугубит их проблемы, в том числе в сфере экологии?

В настоящее время существуют серьезные опасения относительно того, что масштабные разработки месторождений критически важных минералов, за которыми ведут охоту на Западе, могут увеличить сырьевую зависимость государств ЦА, обострить проблему неравенства в регионе, а также серьезным образом ухудшить здесь экологическую ситуацию. Многие аналитики указывают на то, что западные страны не стремятся вкладывать средства в высокотехнологичные производства, а концертируют свое внимание только на добыче ресурсов, что наносит серьезный урон окружающей среде.

При этом проблемы самого региона ЕС, США и прочих «доброхотов» в реальности не волнуют, так как Центральная Азия и связанные с ней вопросы находятся от них далеко. В случае же, если власти центральноазиатской пятерки будут и дальше закрывать глаза на такой подход своих западных партнеров, регион рискует так остаться сырьевым придатком более развитых государств, а представившийся ему в последние несколько лет исторический шанс будет бездарно упущен.

Остается надеется, что в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане это понимают и не поведутся на красивые и громкие слова о «счастливом будущем» под чутким руководством США, Великобритании и ЕС, а выберут свой путь, подчиненный собственным интересам.