Россия продолжает смену вектора миграционной политики, в рамках которой трудовых мигрантов из безвизовых стран СНГ должны частично заменить выходцы из государств Восточной Азии. Северной Корее при этом отводится особая роль.

17 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР сообщил, что Ким Чен Ын принял решение направить в Курскую область 1 тыс. военных саперов и 5 тыс. строителей, которые займутся восстановлением разрушенных в ходе украинской оккупации региона инфраструктурных объектов. Помимо чисто военного характера сотрудничества двух государств, которые в июне прошлого года заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, эта новость отражает и восстановление их связей в сфере трудовой миграции. Причем Россия, которая в последнее время столкнулась с целым рядом негативных последствий массовой неконтролируемой миграции из азиатских стран СНГ, возлагает на выходцев из КНДР в решении проблемы дефицита трудовых ресурсов особые надежды.

Корейская трудовая миграция в Россию имеет давнюю историю. Со времени появления у двух стран общей границы, установленной Пекинским договором 1860 г. между Российской империей и Китаем, возникла проблема обеспечения слабозаселенных территорий Дальнего Востока трудовыми ресурсами. Предоставить их могла расположенная поблизости Корея, с которой у России в отличие от Японии и Китая не было территориальных споров и политических противоречий. Численность русского населения Приморья и Приамурья ввиду сохранения рудиментов крепостного права, а также нежелания властей вплоть до начала XX в. проводить активную переселенческую политику, росла крайне медленно. В результате уже в середине 1860-х гг. начинается переселение в Приморье корейцев, которые основали в крае первые поселения. Масштабы иммиграции даже начали вызывать тревогу русских властей. Тем не менее к 1917 г. на Дальнем Востоке уже проживали около 100 тыс. корейцев.

В 1937 г. 172 тыс. корейцев были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан под предлогом ведения среди них японцами разведывательной деятельности. В итоге после завершения Второй мировой войны, когда советский Дальний Восток вновь столкнулся с дефицитом трудовых ресурсов, корейская трудовая иммиграция началась заново. После окончания Второй мировой войны сезонные миграции корейских рабочих в дальневосточные регионы СССР, испытывавшие острый дефицит рабочей силы, стали привычным явлением.

С 1967 г. после неофициальных договоренностей Л.И. Брежнева и Ким Ир Сена начались ежегодные сезонные миграции северокорейских рабочих в количестве 15 тыс. чел. на лесозаготовительные работы в Хабаровском крае. В самой КНДР такие поездки в СССР стали популярны благодаря возможности заработать и приобрести дефицитные на родине товары, включая электробытовые приборы. В 1984 г. по итогам очередного визита Ким Ир Сена в СССР была достигнута договоренность об увеличении числа рабочих до 20-30 тыс. чел. и оплаты их труда советскими рублями.

В 1990-е гг. северокорейские рабочие, прибывавшие в ходе сезонных миграций, работали по всему Дальнему Востоку. С 1997 г. все такие поездки были переведены на визовую основу с тем, чтобы упорядочить потоки трудовой миграции между двумя странами и пребывание корейских рабочих в России. На рубеже 1990–2000-х гг. границу в среднем ежегодно пересекали 11-13 тыс. временных трудовых мигрантов, которые прибывали на срок до трех месяцев.

К середине нулевых годов их численность несколько увеличилась. Только в Приморском крае, по данным на 2005 г., работало 5,7 тыс. рабочих из КНДР. В основном они были заняты на стройках и в сельском хозяйстве. Наиболее значительными, по мнению самих северокорейцев, были заработки на лесозаготовках в Хабаровском крае, где было задействовано сопоставимое с Приморьем число рабочих из КНДР. Нередко они работали вообще без оплаты, получая заработанное лишь по возвращении на родину в местной валюте, а проживали в России за счет дополнительных заработков у местного населения. Это стимулировало их возвращаться домой и было выгодно самим властям КНДР, поскольку до 40% часть заработков трудовых мигрантов при этом оставалась в госбюджете.

Уже в начале нулевых годов северокорейские мигранты начали сталкиваться с определенными трудностями. С одной стороны, конкуренцию им стали составлять китайские и вьетнамские рабочие. С другой – труд мигрантов из КНДР в массе своей был неквалифицированным, и переход российских лесозаготовительных компаний к новым технологиям с использованием современного оборудования вынудил их использовать российскую рабочую силу. Тем не менее трудовая миграция из КНДР на российский Дальний Восток продолжалась.

Ситуация изменилась после того, как в декабре 2017 г. Совет Безопасности ООН после испытания КНДР новой баллистической ракеты ввел против Пхеньяна новые санкции, предписывавшие до конца 2019 г. выслать на родину всех северокорейских рабочих. Их численность в России, по данным ООН, составляла до 30 тыс., а в Китае – до 80 тыс., что позволяло КНДР ежегодно получать до 500 млн долл. в виде налогов. Россия, одобрившая эту резолюцию, ее условия выполнила, в связи чем большинство северокорейских рабочих к концу 2019 г. вернулись к себе на родину. Прием трудовых мигрантов из КНДР был прекращен.

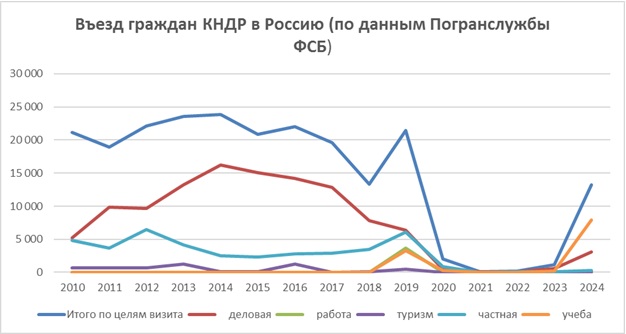

В завуалированной форме трудовая миграция северокорейцев в РФ тем не менее продолжалась. Нередко они въезжали в Россию по студенческим визам, на деле работая при этом на стройках. Если ранее образовательная миграция в Россию из КНДР, судя по данным Пограничной службы ФСБ, практически отсутствовала, то за 2019 г. в качестве цели прибытия в страну ее указали 3,2 тыс. граждан КНДР – почти столько же, сколько официально прибыли для работы (3,7 тыс.). Причем общее число поездок из Северной Кореи в 2019 г. (21,5 тыс.) оказалось почти вдвое больше, чем в предыдущем году (13,3 тыс.).

С началом в 2021 г. эпидемии COVID-19 число поездок резко сократилось, а в 2021 г. они практически прекратились, начав постепенно восстанавливаться лишь в 2022 г. В 2023 г. в Россию въехали всего 1,1 тыс. граждан КНДР, а в 2024 г., после заключения договора о стратегическом партнерстве – 13,2 тыс. Большинство из них прибыли как «учебные» мигранты (7,9 тыс.) или с деловой целью (3,1 тыс.), что позволяет обходить наложенные резолюцией СБ ООН запреты.

По оценкам экспертов, в перспективе в Россию могут приехать до 100 тыс. рабочих из Северной Кореи. Среди их преимуществ по сравнению с привычными для России мигрантами из Средней Азии называются хорошая дисциплина и трудолюбие, строгий отбор на родине, лояльность к русской культуре и «сухой закон». Крайне важно, что эта миграция будет носить временный и трудовой характер – рабочие из КНДР заезжают организованными группами, без семей и по окончании контракта возвращаются на родину.

Не секрет, что именно семейный характер среднеазиатской иммиграции в Россию является причиной резкого роста нагрузки на социальную инфраструктуру (детские сады, школы, больницы), а также многочисленных конфликтов на детских площадках, в школах и других общественных пространствах. Ну и наконец среди северных корейцев по определению не может быть сторонников радикального ислама, которые вовсю используются зарубежными спецслужбами, а также экстремистскими движениями для организации терактов внутри России.

В то же время следует иметь в виду, что полностью заместить трудовых мигрантов из Средней Азии рабочие из КНДР не смогут в силу своей относительно небольшой численности. По данным Главного управления МВД по миграции, за прошлый год в России зафиксировано около 3 млн только легальных трудовых мигрантов, которые приобрели патент и/или заключили трудовой договор. 100 тыс. северных корейцев – это немногим более 3% от этого количества.

Тем не менее они могли бы в значительной мере удовлетворить спрос на рабочие руки в регионах Дальнего Востока, а также отдаленных районах Урала и Сибири, таких как Ямало-Ненецкий или Ханты-Мансийский автономные округа. Местного населения на этих территориях, как правило, немного, и приток большого числа инокультурных мигрантов из азиатских стран СНГ приводит к возникновению локальных миграционных кризисов.