Трудно переоценить стратегическую роль Среднеазиатской железной дороги (САЖД) в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное пятилетие. Десятки тысяч советских граждан, многие десятки промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, науки и культуры были спасены от гибели, оккупации, плена, разграбления благодаря эвакуации в Среднюю Азию. Оттуда они возвращались затем в освобожденные регионы страны.

И всё это обеспечивалось, прежде всего, четкой, отлаженной работой Среднеазиатской стальной магистрали, охватывающей почти весь этот регион и примыкающих к ней восточнокаспийских портов.

…22 июня 1941 года в управлении САЖД в Ташкенте состоялось экстренное совещание начальников всех ее шести отделений. Требовалось оперативно переналадить работу магистрали на военные нужды с обеспечением также бесперебойных перевозок в регион предприятий и населения, эвакуируемых из фронтовых и прифронтовых регионов.

Такое решение было тем более значимым, что простиралась эта стратегическая артерия, созданная русскими инженерами и в основном русскими строителями ещё в 1880-х – начале 1910-х, более чем в 4,5 тыс. км. Шла она от туркменского каспийского порта Красноводск (с 1993 г. – Туркменбаши), Аральского моря, границ (в Туркмении) с Ираном и Афганистаном до предгорьев Памира, Алатау, Тянь-Шаня, казахстанских степей и советско-китайской границы в Средней Азии. Так что неспроста магистраль называли «Среднеазиатским Транссибом».

Схема САЖД, 1975 г.

Максимум с 15-минутными перерывами следовали поезда в Среднюю Азию и из этого региона в военные и первые послевоенные годы. И неудивительно, что по объемам грузовых, пассажирских и почто-багажных перевозок (в целом) САЖД занимала второе место в СССР в 1941-47 гг. после Транссиба. При этом до трети общего объема поступающих в страну грузов по ленд-лизу и гуманитарных грузов из США, Великобритании, ее доминионов, Бельгийского Конго, Либерии, Афганистана, Ирана, Ирака, Йемена перевозилось опять же по САЖД.

Агрессоры и их союзники неоднократно пытались совершать диверсии на этой магистрали ввиду её стратегической роли в те годы. По имеющимся данным, на участках САЖД было обезврежено в 1941-44 гг. до 20 диверсионных групп разведок Германии и Турции, предотвращено свыше 30 попыток диверсий.

О значимости Среднеазиатской дороги в военные и первые послевоенные годы свидетельствует, например, справка МПС СССР председателю Совмина СССР И.В. Сталину (27 декабря 1949 г.): «…в 1941-1943 гг. по Среднеазиатской железной дороге в регион было эвакуировано/перевезено свыше 70 тыс. гражданских лиц и до 500 экономических, научных объектов, учреждений образования, культуры, здравоохранения. В 1944-49 гг. в обратных направлениях по этой дороге, в том числе через прилегающие каспийские и аральские порты возвращались в освобожденные и бывшие прифронтовые регионы, в целом, более 55 тыс. гражданских лиц и свыше 400 вышеупомянутых объектов».

Строгое соблюдение графика эвакуационных и реэвакуационных перевозок, как отмечено в документе, было обусловлено, прежде всего, высоким профессионализмом работников магистрали, а также «передислокацией части локомотивов, вагонов и профильного оборудования из фронтовых регионов и прифронтовой полосы в республики Средней Азии».

Схожая оценка была у Инспекционной комиссии во главе с Лазарем Кагановичем, тогдашним наркомом путей сообщения, побывавшей в феврале-мае 1942 г. почти на всех тыловых железных дорогах. В своем докладе в ГКО СССР комиссия отмечала, что наиболее эффективно эксплуатируются Уральская, Среднеазиатская дороги «и состыкованная с ними основная транзитная магистраль Средней Азии через Казахстан: Ташкент-Арысь-Чимкент-Аральск-Кандагач-Актюбинск-Чкалов» (Чкалов с 1957 г. – снова Оренбург). На этих артериях «минимальные сроки задержек погрузки/выгрузки, подачи, обслуживания вагонов, складского обслуживания. Ввиду очевидных факторов транспортной географии, следует подтянуть уровень работы других железных дорог в Казахстане».

Весьма важно и то, что для стабильной работы САЖД на этот полигон в 1941-43 гг. были передислоцированы свыше 5 тыс. вагонов и более 60 локомотивов в основном из прифронтовой полосы.

Причем в военные годы здесь не прекращалось новое ж. д. строительство. В тот период в регионе САЖД было построено около 600 км новых железных дорог (узкой и традиционной колеи). Обеспечивавших дополнительные связки с железными дорогами Казахстана и через Казахстан с РСФСР, а также с предприятиями в среднеазиатских республиках, в том числе с эвакуированными в этот регион. Прежде всего, это построенная в 1941-43 гг. линия Амударьинская-граница с Афганистаном (Термез)-Сталинабад-Молотовабад примерно в 450 км, позволив по кратчайшему маршруту состыковать Таджикскую ССР с Узбекской и Туркменской ССР. В тыловых регионах юга CCCР это была самая протяженная магистраль, построенная в военные годы. В 1943-46 гг. в обоих направлениях по этой артерии было перевезено до 20 тыс. тонн грузов и около 19 тыс. чел. В том числе свыше 12 тыс. чел., возвращающихся из эвакуации в освобожденные от оккупантов регионы СССР.

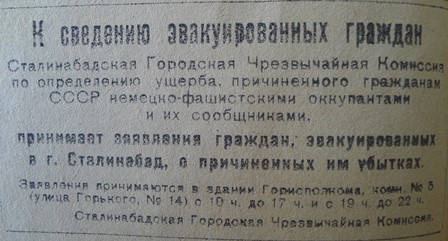

Объявление для эвакуированных граждан, проживавших в Сталинабаде. Газета «Коммунист Таджикистана» за 1942 г.

В 1941-47 гг. высшими наградами за доблестный труд в годы войны были удостоены свыше 300 работников САЖД; звание Героя Социалистического труда было присвоено более 60 железнодорожникам Средней Азии.

* * *

Стратегически значимой в те же годы была роль и примыкающих к САЖД каспийских портов Туркменистана, особенно крупнейшего – Красноводского. Уже в августе 1941 г. его пропускная способность по зерновым увеличилась вдвое, а с октября порт начал принимать оборудование эвакуированных заводов. Через порты Красноводск и Челекен (южнее Красноводска) на Восток в течение IV квартала 1941 г. и в 1942 г. прошло оборудование Краматорского завода тяжелого машиностроения (с Донбасса), Харьковского тракторного, Ростовского завода сельхозмашиностроения, многих других эвакуированных предприятий.

В Красноводск был эвакуирован и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в этой советской отрасли в 1930-1960-х годах. Уже в июле 1942 года он стал работать на полную мощность, вскоре расширил товарный ассортимент. Этот НПЗ передислоцировали в Туапсе в 1948 г., а на базе его некоторых мощностей уже к осени 1943-го был создан Красноводский НПЗ, перерабатывающий нефтегазовое сырье из близлежащего района.

Через те же порты поступала на фронт и в прифронтовые регионы часть ленд-лизовских грузов и гуманитарных грузов, поступающих через Ирак-Иран. В те же годы порты Красноводск и Челекен были оснащены оборудованием и судами «река-море» из некоторых прифронтовых районов и из Среднего Поволжья.

По данным председателя Госплана СССР (в 1949-1958 гг.) Максима Сабурова, «туркменские порты Челекен и особенно Красноводск круглосуточно работали на перевалке грузов, передислокации многих воинских частей между фронтами и прифронтовыми районами, на приеме и отправке десятков тысяч эвакуированных людей. Местные жители массово записывались добровольцами для работы в портах, на железных дорогах Туркменистана, в других её отраслях».

Отмечал М. Сабуров и оперативный ввод в действие многих эвакуированных предприятий и производств в этих припортовых городах и соседних с ними районах. Это стало возможным «благодаря трудовому – подлинно братскому единению местных жителей с теми, кто прибыли вместе с эвакуированными предприятиями».

Только в сентябре 1941 г. – январе 1942 г. пассажироперевозки эвакуированного населения, раненых советских воинов из прифронтовых районов составляли через Красноводск 11–13 тыс. чел. в сутки, через Челекен - не меньше 5 тыс. чел.

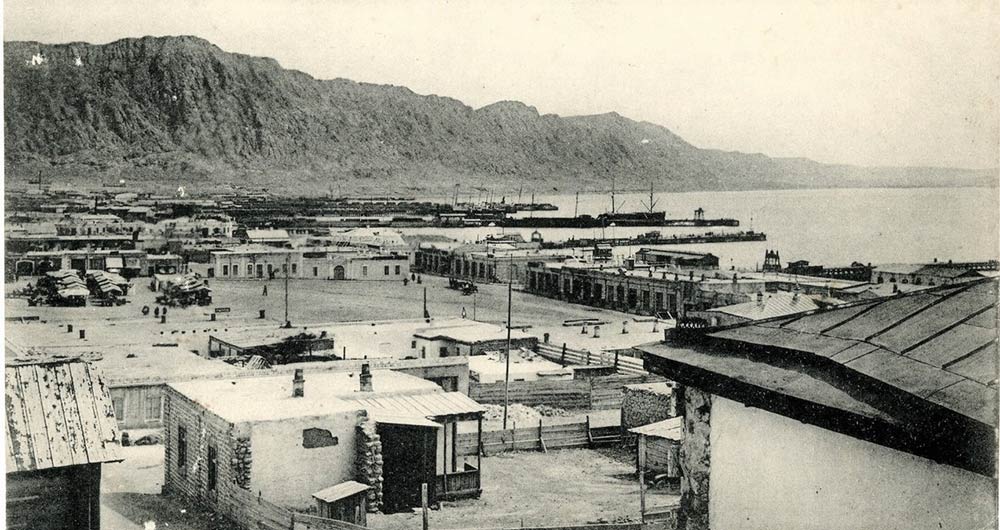

Красноводский порт, 1941 г.

Уже к весне 1943 года доля промышленного оборудования превысила 60% грузооборота порта Красноводска, хотя до 1941 года этот показатель не достигал 40%. На фронт и в прифронтовые районы через порт перевозились танки, орудия, боеприпасы, самолёты, грузовые автомашины: грузооборот по этой продукции за 1942-44 гг. возрос более чем вдвое. В растущем объеме из Красноводска и Челекена поставлялись с осени 1941-го хлопок-сырец и хлопкопряжа, шерсть, баранина, лечебные соли, рыбные консервы, медикаменты.

Как отмечает туркменистанский портал InfoAbad, роль транспортных коммуникаций Восточного Прикаспия «особенно возросла летом-осенью 1942 года, когда нацисты вышли к Сталинграду и предгорьям Кавказа. Из дороги глубокого тыла железная дорога Красноводск-Ашхабад (560 км) превратилась в фактически прифронтовую. Оперативно была повышена ее провозная мощность, как и туркменских портов, например Красноводского, вдвое».

Отмечается также, что многократно возросшие здесь погрузо-разгрузочные работы обеспечивались в основном рабочей силой «из колхозов Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Для работы в этом порту были мобилизованы около 1300 сельских жителей» – все «трудились по 16 часов в сутки и более, с короткими перерывами на скудную еду и сон. Приходилось работать и в зимнюю стужу, и в летнюю жару, когда металл раскалялся так, что можно было получить ожоги».

Бесперебойная работа Красноводского порта и приграничной с Ираном ж/д станции Джульфа (в Нахичеванской АССР Азербайджана) упоминалась в 1942 и 1944 гг. в русскоязычной газете «Британский союзник» (издавалась в Лондоне и Москве в 1942-49 гг.).

Словом, труженики каспийских портов Туркменской ССР, как и Среднеазиатской магистрали, отдали все силы во имя Победы над фашизмом.

Памятник советскому воину на южной конечной станции САЖД Кушка (Туркменская ССР) у границы с Афганистаном