Одна из интересных страничек завершающих дней войны – охота советской авиации на германский линкор «Шлезиен». Атаки на «Шлезиен» стали штрихами большой операции по захвату Свинемюнде – последнего большого немецкого порта, удерживавшегося гитлеровцами до момента окончательной капитуляции Германии. Зверь огрызался до последнего – в мае 1945-го кипели столь же ожесточённые бои, что и в начале войны; продолжали гибнуть прекрасные советские люди, которым совсем немного не хватило дотянуть до мирных дней…

Всё ещё опасный «старикан»

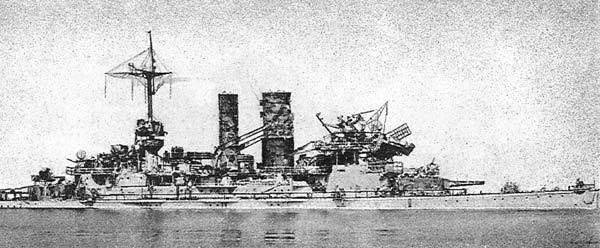

Строго говоря, «Шлезиен», хотя он значится в советских официальных документах в качестве линкора, по факту был эскадренным броненосцем додредноутного типа. Изначально он принадлежал к числу пяти кораблей типа «Дойчланд» – последних и самых мощных броненосцев кайзеровской Германии: дальше немцы приступили к строительству линкоров-дредноутов, создаваемых по принципу «только большие пушки». Но хотя введённый в эксплуатацию в июле 1908-го «Шлезиен» уже на момент своего рождения был кораблём устарелым, неспособным противостоять новейшим дредноутам, он обладал значительной артиллерийской мощью: четыре 280-мм орудия в двух двуствольных башнях и четырнадцать 170-мм пушек в казематах. «Дойчланды», обладавшие каждый полным водоизмещением в 14 218 тонн и длиной в 127,6 метра, оказались хорошо защищены: их корпуса прикрывали броневые пояса в 230 мм, на башнях стояла 280-мм броня; также слой брони в 76-мм был уложен на палубах.

Во время Первой мировой войны броненосцы ещё представляли собой значительную ценность и использовались в боях в качестве кораблей второй линии – тот же «Шлезиен» участвовал в знаменитом Ютландском сражении 1916 года. Впоследствии по условиям Версальского мира потерпевшую поражение Германию лишили линейного флота, но позволили оставить восемь устаревших додредноутов, одним из которых оказался «Шлезиен». Некоторое время он и его систершип «Шлезвиг-Гольштейн» были крупнейшими боевыми судами рейхсмарине. Они использовались в качестве учебных кораблей – на них готовили кадры для строящихся германских линкоров и крейсеров.

Впоследствии большинство из старых броненосцев по мере пополнения германского флота новыми кораблями отправили на слом, но «Шлезиен» дотянул до начала Второй мировой. Более того, он прошёл обширную модернизацию, несколько приблизившую его к современным кораблям, в частности получил зенитную артиллерию. В 1939-м этот ветеран впервые за двадцать с лишним лет вновь поучаствовал в военных действиях – его привлекли к обстрелу прибрежных позиций польских войск. А с началом Великой Отечественной войны он использовался для охраны минных заграждений на Балтике на случай попытки прорыва советских кораблей в английские порты. Затем он вернулся к выполнению функций учебного судна.

Позднее тяжелый главный калибр броненосца стали использовать для обстрела наступавших в Польше войск Красной армии. Первый такой обстрел «Шлезиен» провёл 15 марта 1945 года, находясь в районе Данцигской бухты. Огромные морские орудия, швырявшие одиннадцатидюймовые снаряды на большие расстояния, способны были причинить наступающим серьёзный урон. Эту угрозу требовалось нейтрализовать. Однако потопить боевой корабль, находящийся на ходу, способный активно маневрировать и отстреливаться, оказалось не так-то просто.

Для понимания ситуации: 16 апреля войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов начали Берлинскую операцию. Приморский фланг наступающих обеспечивался 2-м Белорусским фронтом, части которого форсировали Одер и 25 апреля взяли Штеттин. К 1 мая пал приморский город Штральзунд, и советские части встретились с наступающими с запада союзниками. На тот момент за гитлеровцами остался лишь порт Свинемюнде (ныне польский город Свиноуйсьце), расположенный на островах в устье Одера. Нацисты оказали здесь отчаянное сопротивление, не собираясь сдаваться. Дело в том, что немцы собирались использовать Свинемюнде для эвакуации в Данию. Геббельсовская пропаганда внушила немцам, что в случае сдачи в плен «большевикам» и солдат, и гражданских постигнет самая печальная участь. К обороне Свинемюнде противник привлёк еще оставшиеся в его распоряжении корабли, в числе которых был «Шлезиен».

Первые атаки

Когда 1 мая командование получило от старшего лейтенанта Василия Горина, вернувшегося на своём Як-9 из разведывательного полёта над Свинемюнде, сообщение, что на внешнем рейде этой морской базы обнаружен линкор «Шлезиен», советские офицеры почувствовали прилив азарта. Во время войны немцы тщательно берегли свои крупные надводные корабли и нашей авиации встречаться с ними почти не приходилось. И вот выпал шанс взять столь крупный приз! Был составлен план операции «Гром», предусматривающий уничтожение «Шлезиена» и всех прочих судов противника, находящихся в Свинемюнде. Но хотя 2 мая советские войска начали наступление, погодные условия в этот и следующий день действиям самолётов не благоприятствовали.

Облачность стала рассеиваться только вечером 3 мая, в связи с чем в сторону Померанской бухты отправились несколько ударных групп, выделенных из состава 9-й штурмовой и 8-й минно-торпедной авиадивизий ВМФ. Они появились над рейдом Свинемюнде, нанесли повреждения нескольким немецким кораблям, а сами, невзирая на ожесточенный зенитный огонь, вернулись без потерь. «Шлезиен» попаданий не получил. Старый линкор оказался крепким орешком – после очередной модернизации, проведённой в 1944 году, корабль получил радары FuMo-25 и FuMo-36 и усилил свою зенитную артиллерию, теперь состоявшую из четырёх 105-мм универсальных орудий, семи 40-мм автоматов «Бофорс» и восемнадцати 20-мм установок «Рейнметалл».

Однако тот день всё же оказался переломным. 3 мая сидевший на грунте в Свинемюнде тяжёлый крейсер «Лютцов» (после повреждений, нанесённых ему 16 апреля британскими ВВС) окончательно расстрелял свой боезапас и вечером был взорван экипажем. В свою очередь «Шлезиен», маневрировавший в Померанской бухте, подорвался на донной магнитной мине – этот «гостинец» тоже ранее был оставлен британцами. Эсминец Z-39 вытянул «Шлезиен» на буксире на внешний рейд Свинемюнде, где его развернули таким образом, чтобы кормовая башня могла держать под прицелом подступы к порту. А вскоре на мине подорвался и миноносец Т-36, помогавший линкору своей артиллерией держать противовоздушную оборону. К вечеру линкор сел носом на грунт.

Утром 4 мая советская авиация вновь провела разведку Свинемюнде, и убедилась, что видимость резко улучшилась. Разведчики донесли, что видели на рейде линкор, четыре транспорта, госпитальное судно, танкер, три эсминца, по два тральщика и сторожевика. Кроме того, значительное количество кораблей и судов находилось непосредственно в порту. Немедленно началась подготовка новой атаки. Как раз в этот день немцы развили лихорадочную активность, намереваясь окончательно эвакуировать Свинемюнде. В частности, было принято решение снять со «Шлезиена» весь его экипаж, оставив на борту лишь расчеты зенитных орудий, которым приказали сражаться до последнего. За полчаса до первого налета «Шлезиен» покинул и его командир – капитан цур зее Ганс-Эберхардт Буш.

Генерал-майор Александр Шугинин, планировавший удары по Свинемюнде, об эвакуации команды «Шлезиена» не знал, а потому приказал вновь ударить именно по линкору. Приказ этот лёг на стол Ивана Феофановича Орленко, командира 51-го Таллинского Краснознамённого орденов Ушакова II ст. и Нахимова I ст. минно-торпедного авиационного полка Краснознаменного Балтийского флота. «Приказ по-военному краток и лаконичен, но мы-то знали, что стояло за такой краткостью. Это орудия главного калибра "Шлезиена" наносили нашим войскам наибольший урон. Кроме того, на нём проходили подготовку морские специалисты, которые затем пополняли команды немецких кораблей. Право, линкор заслужил чести быть потопленным в первую очередь», – вспоминал И. Орленко в своих мемуарах.

Поскольку лётчики ждали этого приказа, выработка схемы атаки не отняла много времени. Для участия в ней были выделены десять машин «Бостон» (ленд-лизовские штурмовики A-20G) и двадцать четыре Ил-2. «Мы знали, что на рейде Свинемюнде глубины небольшие, поэтому основным средством поражения избрали авиабомбы крупного калибра. Наша торпеда при сбросе ныряет на глубину до двадцати метров, а там, где стоял "Шлезиен", она не превышала десяти. Тем не менее, дивизионные специалисты настаивали испробовать в качестве эксперимента авиационные торпеды 45-36-АН, и мы приняли решение подвесить на ведущие самолеты торпеды», – отмечает Орленко.

Одиннадцатый «Бостон», пилотировавшийся командиром лучшей в 51-м полку 2-й эскадрильи капитаном Фёдором Макарихиным, боевой нагрузки не нес вообще. Ему Орленко поручил функцию воздушного командного пункта, что в практике советской минно-торпедной авиации осуществлялось в первый раз.

Свинемюнде – наш!

Самолёты взлетели с аэродрома Кольберг в 10.38-10.40, обогнули Свинемюнде с юга и запада и зашли на цель с северо-западного направления. «Макарихин успел дать команду штурмовикам атаковать корабли эскорта, как с первыми разрывами зенитных снарядов управление соединением нарушилось. В 11.30 двадцать четыре штурмовика атаковали тремя группами, полого планируя на корабли с высоты 1600 м до 100 м. Хотя их целью должны были стать корабли охранения, часть молодых пилотов увлеклась и нанесла удар по транспортам», – сообщает военный историк Мирослав Морозов.

Главной жертвой этого налёта стал вспомогательный крейсер «Гектор», более известный под своим предыдущим именем «Орион» (пиратствуя с апреля 1940 г. по август 1941 г. в Атлантике и Тихом океане, он нанёс большие потери судоходству союзников). Получив несколько попаданий авиабомбами ФАБ, «Гектор», принявший до того на борт несколько сотен солдат и экипаж «Шлезиена», оказался охвачен пламенем и беспомощно дрейфовал. Эвакуировать удалось далеко не всех из тех, кто находился на борту, а потом погибающее судно добили артиллерийский огонь, глубинные бомбы и торпеда с эсминца Z-38 и миноносца Т-33. Попаданий же в «Шлезиен» добиться не удалось – выпущенные в него торпеды ударились о грунт…

В этой атаке был сбит зенитным огнём один из самолётов – погиб весь экипаж в составе пилота младшего лейтенанта Н. Линника, штурмана младшего лейтенанта В. Залезина и стрелка-радиста сержанта С. А. Спиридонова. На самолете летчика И. Смолянова прямым попаданием зенитного снаряда был выведен из строя один мотор. Но пилот не растерялся. Он, маневрируя на малой высоте, выбрался из огневой зоны, привел самолет на аэродром и посадил машину на «брюхо» – гидросистема выпуска шасси была разрушена осколками…

Этот налёт дал немцам понять, что с эвакуацией следует поторопиться. Из Свинемюнде на рейд выходили всё новые суда. Со «Шлезиена» сняли зенитчиков, оставив на нём только подрывные партии. Работы по подготовке подрыва линкора подходили к концу, когда в 16.04-16.07 рейд Свинемюнде атаковали шестнадцать Ил-2 и семь А-20. Большинство из предназначенных для «Шлезиена» и других судов бомб легли с недолетом – из-за опасений попасть под огонь летчики сбросили свой груз преждевременно. Минут через двадцать после окончания налёта гитлеровцы подорвали «Шлезиен». Взрывы разрушили фок-мачту с РЛС и обе башни главного калибра, на линкоре начался пожар. «Несмотря на то, что над рейдом постоянно висел наш самолет-разведчик, на ВПУ (временном пункте управления. – Авт.) о "суициде" главной цели ничего не узнали. Напротив, испытывая острую неудовлетворенность, командование готовило третий удар», – сообщает М. Морозов, детально реконструировавший события того дня.

Результаты ударов советской авиации

Третий налет состоялся после восьми вечера. На сей раз советские штурмовики потопили корабль ПВО «Хуммель» и всадили две бомбы в миноносец Т-36. Этот корабль был охвачен пламенем, все его главные и вспомогательные механизмы вышли из строя, в корпус поступала вода. Советские самолёты «причесали» миноносец пушечно-пулеметным огнем, в результате чего 63 члена экипажа погибли и ещё 44 получили ранения. Вскоре миноносец затонул. Наконец, ещё одну бомбу всадили в мертвый «Шлезиен». На следующий день советские войска заняли оставленный противником Свинемюнде. Финальным аккордом стали удары по оставившим порт кораблям…