Сырьевая основа казахстанского экспорта давно и небезосновательно беспокоит руководство Казахстана. За три с лишним десятилетия постсоветская республика не смогла справиться с этой хронической проблемой, притом что прилагались большие усилия с опорой на считавшиеся самыми прогрессивными либеральные методики.

Правительство РК не скрывает, что до сих пор основу национального экспорта составляют сырьевые товары – почти ¾ от общего объёма экспорта. При этом добыча сырья и производство полуфабрикатов является отнюдь не примитивным промыслом вроде охоты и собирательства. Добыча нефти – основного экспортного товара Казахстана, является высокотехнологичной сферой, вот только доминируют в ней компании из Италии и США. Самостоятельно разработать и внедрить инновации вроде широко известного гидроразрыва пласта в постсоветской республике не смогли.

Такое положение дел не является казахстанской спецификой, эта ситуация типична для постсоветских среднеазиатских республик, а также большинства стран Латинской Америки и Африки. Стремление привлечь инвесторов с их передовыми технологиями и товаропроводящими сетями тоже не является казахстанской уникальностью. Даже в отнюдь не либеральном СССР практиковались концессии, хотя и не столь долго и не столь масштабно.

В ноябрьском выступлении на VI Китайской международной импортной выставке в Шанхае премьер-министр Алихан Смаилов в очередной раз обратился к китайским компаниям с призывом инвестировать в его страну. В экономической кооперации постсоветского Казахстана и коммунистического Китая чиновник увидел «колоссальные возможности».

А. Смаилов отметил, что за 10 лет товарооборот КНР со странами, расположенными вдоль «Одного пояса, одного пути», достиг $19,5 трлн, а совокупный объем инвестиций – $380 млрд. При этом объём торговли Китая с Центрально-Азиатским регионом за 2022 год достиг $70 млрд, из которых 45% приходится на Казахстан.

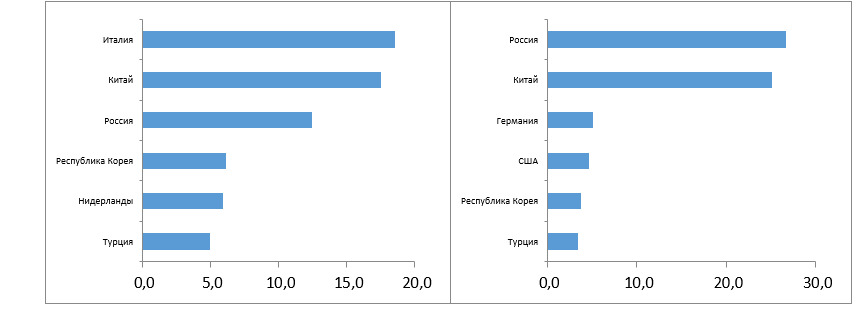

Основные страны-партнеры Казахстана в экспорте (слева) и импорте (справа)

Глава правительства РК обстоятельно изложил направления приложения китайских инвестиций. Среди них – логистика со строительством бондовых складов на казахстанской территории. Также были названы крупные инфраструктурные проекты. Отмечены международный автомобильный коридор «Западная Европа – Западный Китай», логистический центр в порту Ляньюньган, международный центр приграничной торговли «Хоргос», совместный сухой порт в зоне «Хоргос – Восточные ворота», новый ж/д коридор «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран» и другие.

Строятся казахстанские терминалы в китайском городе Сиань и грузинском порту Поти. Намечено строительство третьего ж/д пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, «сухих портов» на переходах «Бахты» и «Калжат», контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Чёрном море вдоль Среднего коридора.

«Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту “Китай – Европа” мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое», – отметил А. Смаилов.

Обращает на себя внимание, что названные высокопоставленным казахстанским чиновником инфраструктурные проекты и логистические схемы стимулируют международную торговлю или в обход России, или по таким маршрутам, где российское влияние минимизировано.

Широкую известность получило заявление на брифинге 28 сентября, которое сделал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем: «Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть».

В октябре вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев заявил о запрете поставлять в Россию 106 товаров из-за «войны России и Украины». Казахстанский чиновник уточнил: «106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны и их компоненты. Специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция».

Россия пока не придает этому большого значения. Так или иначе, Владимир Путин во время переговоров с казахстанским лидером в ходе своего недавнего визита в РК заявил: «Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим: мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники».

Уже поступившие в Казахстан инвестиции, о которых говорили К.-Ж. Токаев и А. Смаилов, в значительной своей части имеют интересную природу. Часть номинально российских инвестиций в казахстанскую экономику является реинвестициями казахстанских бизнесменов и так называемых «семей», аффилированных с госаппаратом. Часть инвестиций из Нидерландов и других западных стран в экономику Казахстана лишь номинально являются таковыми, так как российским компаниям по разным причинам выгоднее заходить в среднеазиатскую республику через западные «прокладочные» структуры.

Казахстанский премьер в своём выступлении перед шанхайской аудиторией сделал акцент на торговле и услугах. Сопоставление заявленных им цифр симптоматично. Однако не менее интересно то, что в сентябрьском послании к народу К.-Ж. Токаев подчеркнул: «На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора».

«Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела», – уточнил К.-Ж. Токаев.

Таким образом, президент и премьер-министр по-разному сфокусировали внимание на точке приложения иностранных инвестиций. При этом, как ни парадоксально, оба они исходят из реалий казахстанской экономики.

Доля товаров высокого передела в казахстанском экспорте за январь-август 2022 года оценивалась правительством в 7,4%, или $4,2 млрд. За оставшуюся часть года, с удивлением отмечали казахстанские аналитики, этот показатель удалось почти удвоить ($8 млрд).

Попытки западных аналитиков усмотреть в казахстанской внешней торговле реэкспорт «санкционки» были столь же безуспешными, как и ранее их российских коллег в ситуации белорусского реэкспорта западной сельхозпродукции. Белорусские яблоки отличалась от польских разве что ценой. Казахстанский газ ничем не отличается от российского. С белорусскими креветками и казахстанскими чипами ситуация не столь однозначна, однако и здесь есть решения.

Китай не спешит взращивать себе конкурента, сдерживая трансфер технологий. Он предоставляет «связанные» кредиты, которые некоторые склонны рассматривать как инвестиции. Приходят эти инвестиции преимущественно в те сектора, которые помогают китайским компаниям обеспечить большую прибыль, способствовать сбыту китайских товаров и услуг, в том числе в третьи страны, а также обеспечивать стабильный доступ к дешёвым ресурсам. Такой же подход в казахстанских проектах практикуют и западные компании, которыми Астана пытается уравновесить российских инвесторов в рамках заявленной диверсификации, имеющей также идеологическое и политическое измерение.

Читайте нас в Яндекс.Дзен и Telegram