Расула давно нет на Земле, но почти в каждом из трехсот миллионов граждан СССР была запечатлена, и остается теперь, его великая песня. Конечно, это – «Журавли» композитора Яна Френкеля, которого окрылили стихи Расула, перед тем переведенные на русский Наумом Гребневым, поэтом-фронтовиком. К слову, также изрядно потрудившимся на ниве перенесения в русское культурное пространство произведений Гамзата Цадаса – тоже народного аварского поэта, отца Расула.

Маленький аварский народ, живущий в горах юго-западного Дагестана, послал Расула Гамзатова в мир, чтобы высказать очень важные слова. Такое было дарование-поручение. Яблоко, как помним, от яблони падает недалеко. Аварский аул Цада подарил людям двух поэтов – отца и сына, объединенных, понятно, Духом.

Четыре строфы из шести изначальных остались в песне, но строки этого произведения помнит любой наш современник, и всякий наш человек обязательно подпоет:

Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей…В «Журавлях» провиденциально сошлось многое. Певец и актер Марк Бернес, по свидетельству биографов, уже неизлечимо больной, услышав музыку Френкеля и расплакавшись, торопился записать песню в предчувствии своего ухода. (Надо отметить, что и сам Френкель пел ее замечательно.) Запись была для исполнителя весьма тяжела физически и стала для него последней. Так своей судьбой Бернес закольцевал две великие русские песни – «Враги сожгли родную хату» Михаила Исаковского (муз. Матвея Блантера) и «Журавли».

Образ журавлей в шестистрофном опусе Гамзатова появился, как рассказывают, после посещения поэтом в 1965 году Хиросимы, в котором аварец побывал у памятника девочке Садако Сасаки, пораженной лейкемией. Садако хотела сложить тысячу оригами – бумажных «журавликов», что, по поверью, должно было привести к исполнению желания, то есть исцелению.

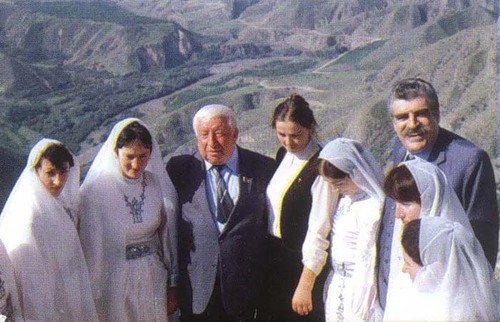

Расул Гамзатов

Гамзатов писал потом: «Стихи о девочке были написаны до “Журавлей”. Последние родились позже, но тоже в Хиросиме. А потом, уже у памятника японской девочке с белым журавлем, я видел впечатляющее зрелище – тысячи и тысячи женщин в белой одежде. Дело в том, что в трауре японки носят белое одеяние, а не черное, как у нас. Случилось так, что, когда я стоял в толпе в центре человеческого горя, в небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из Сибири. Их стая была небольшая, и в этой стае я заметил маленький промежуток. Журавли с нашей родины в японском небе, откуда в августе 1945 года американцы сбросили атомную бомбу!

И надо же было такому случиться: как раз в это же время мне вручили телеграмму из нашего посольства в Японии, в которой сообщалось о кончине моей матери. Я вылетел из Японии через Пакистан… На всей воздушной трассе я думал о журавлях, о женщинах в белых одеяниях, о маме, о погибших двух братьях, о девяноста тысячах погибших дагестанцев, о двадцати миллионах (а теперь выясняется, что их значительно больше), не вернувшихся с войны, о погибшей девочке из Освенцима и ее маленькой кукле, о своих журавлях. О многом думал… но мысли возвращались к белым журавлям…»

Расул не раз подчеркивал, что текст посвящен павшим в Великой Отечественной. «По мотивам песни сняты картины, воздвигнуты памятники, – делился с читателями в 1990-м своими размышлениями и впечатлениями поэт. – Их десятки – в России и на Украине, в Узбекистане и на Алтае, в горах Кавказа и в аулах Дагестана… у подножия памятников горит Вечный огонь – сердце павших, а на самой вершине журавлиного клина – душа павших. Ежегодно 22 июня, в день начала войны, 9 мая, в День Победы, 6 августа, в день атомной катастрофы в Хиросиме, люди собираются почтить память погибших. Песни, как люди, приходят и уходят. У “Журавлей” особая судьба: одних они провожают, других встречают. Они не ищут теплых краев, не портятся от повторения, а те, кто не поет, хранят их в душе, как молитву».

Это сочинение, в самом деле, имеет молитвенный характер. И мы уже знаем, что, опершись на нашу человеческую общую память, кровью и болью связанную с нашей Великой войной, песня «Журавли» стала частью и нашего общенационального духовного кода – своим философским лиризмом, размышлением о частной человеческой судьбе, о судьбе Отечества.

Из неведомых и непостижимых глубин национальной памяти восходят и слова, прочитанные мной в одном из интернет-комментариев под публикацией ролика «Журавли» в исполнении Бернеса: «Первый раз слушал в шесть лет и плакал…»

Но это ведь и о каждом живущем сказано и спето:

Настанет день, и с журавлиной стаей Я поплыву в такой же сизой мгле, Из-под небес по-птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле.«Не потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская сходна?» – была такая строка в изначальном варианте стихотворения в гребневском переложении. И рифма в первой строфе поначалу была другой. Не памятная нам теперь «солдаты – когда-то», а «джигиты – убиты». Гамзатов пояснил: «Вместе с переводчиком мы сочли пожелания певца справедливыми, и вместо “джигиты” написали “солдаты”. Это как бы расширило адрес песни, придало ей общечеловеческое звучание». Боль горца Расула и великая его отзывчивость, огромная мера отпущенной ему любви обняла весь страдающий, несовершенный, одинокий мир.

И помог аварцу в этом русский язык.

Пример Расула Гамзатова убедительно свидетельствует, сколь умножаются культуры, достигая порой кумулятивного, космического эффекта, когда взаимодействуют. Кое-кто со мной нервно не согласится, но я настаиваю: в советский период мы порой находили внятные формы и способы счастливого взаимообогащения народов. Можно скептически ухмыляться по поводу реальности или пропагандистского характера формулировки «единая общность – советский народ», однако песню «Журавли» создали аварец и три еврея (Гребнев, Френкель, Бернес), а в результате мы получили шедевр русской (если угодно, советской, что, на мой взгляд, почти не меняет дела) культуры, отозвавшийся эмоционально-смысловым эхом во всем мире. Диву даешься, сколь много сделали поэты-переводчики на русский для того, чтобы поэты советских республик стали вровень с русскими отечественными классиками, да и европейскими тоже.

Гамзатов и Френкель в Дагестане. Друзья на всю жизнь

Вот еще воспоминание Гамзатова, тоже сегодня весьма нужное нам: «Это было во время афганских событий. Я сидел в кругу друзей в ресторане в Москве. Мне принесли записку от незнакомых людей с другого стола, в которой они спрашивали, не собираюсь ли я написать “Журавлей” о наших погибших парнях в войне на афганской земле? Я ответил, что мои “Журавли” и о них, хотя написаны раньше, что и их имена теперь звучат в голосах моих птиц. Белые журавли летят во все континенты и выкликивают имена погибших. Их можно встретить и у нас в республиках, и в Азербайджане, в Армении, в Грузии, в Литве, в Фергане, в Ливане, в Палестине, в Чили, в Никарагуа, в Анголе, в Кувейте, в Ираке, в Иране – во всех странах. Но это не значит, что “Журавли” не останутся песней, посвященной погибшим на полях Отечественной войны. В журавлином клине найдется промежуток малый для каждого из нас».

В 2000 г. в Луганске в честь 55-летия Великой Победы торжественно перезахоронили прах неизвестного солдата, погибшего в боях под городом

Песня вышла за рамки аула Цада Хунзахского района Дагестана и разлилась по планете. Её русский текст, понятный людям, живущим на территории одной шестой части земной суши, продолжает и теперь скреплять нас в непостижимое уму целое, несмотря на раздор, которому мы четверть века назад преступно поддались и предались. Верю: мы остаемся людьми, пока в том числе помним и поем великие стихи аварца Расула на русском языке.

И сегодня, как и всегда, только русский язык способен вывести голоса наших малых народов (малых, разумеется, не перед Богом, а по количеству населения) на многолюдное пространство – как ракетоноситель выводит на орбиту космический корабль.